100年に1度といわれ、生活様式まで変えてしまったコロナ感染症。コロナ収束後の社会をしっかりと見据えて準備をすることが重要です。今回は4回にわたって具体例や実例を踏まえながらコロナ収束後の社会を考察していきます。

今回のテーマは東京(都市部)一極集中の崩壊についてです。

今回お話するポイントは2つです。

新しい生活様式の推進

2か月に及ぶ緊急事態宣言が解除され、日常生活が徐々にですが取り戻されつつあります。

このほど政府広報も盛んに「新しい生活様式」の定着を進めているようです。

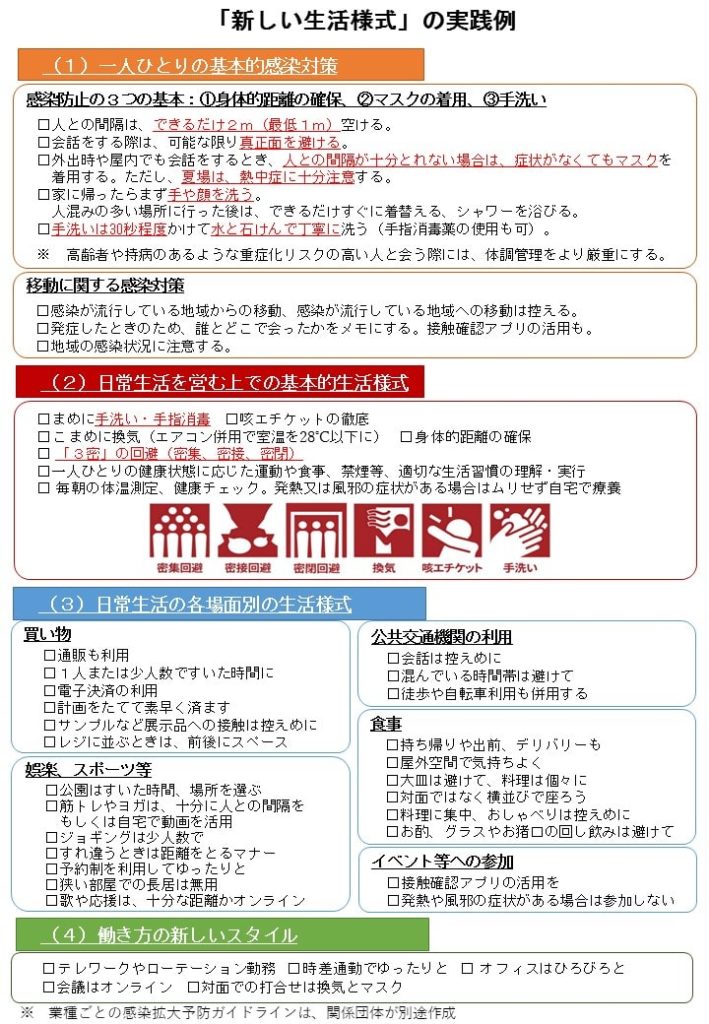

「新しい生活様式」の実践例

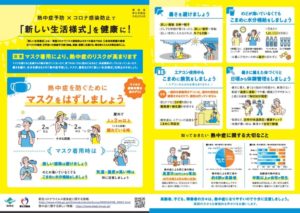

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

※ 下のリンククリックで、それぞれの資料をダウンロードしていただけます。

アフターコロナ・ポストコロナ(コロナ収束後の社会)、ウィズコロナ(コロナと共存する社会)などが盛んに叫ばれるようになりました。実際に取組んでいる企業の事例をみながら考察してみたいと思います。

弊社での具体的な取り組み

弊社は昨年から働き方改革としてリモートワークを実験的に導入していたこともあり、 (特に営業スタッフは出張が多く、出張先でのリモートが求められるので)スムーズに対応することができました。

また、京都本社・東京営業所間ではテレビ会議の導入を2019年に始めました。これは移動による時間的なロスや、事故の排除などを総合的に考慮したためです。最初はとっつきにくくスタッフにも不評でしたが慣れてくると便利なもので楽々と使いこなせるようになりました。

外出先からの社内サーバーアクセスは、VPN接続でセキュリティを確保し、社外にいても社内と同じ環境で作業ができるよう変更しました。

また、内勤でリモートワークをしているスタッフとのコミュニケーションにはZoomやWherebyなどを使用し、オンラインでのテレビ会議で対応しています。

出勤のロスがなくなることで仕事がはかどり成果も上がっています。今後も継続してリモートワークを推進するつもりです。

企業間でのオンライン会議も定着が進んでいるようで、最初の面談などは特にオンラインで対応することが多くなりました。(海外の顧客対応や、ウェビナーにも活用しています)

これに伴い、会社という特定の場所に通勤することの必要性が大きく問われており、通勤電車という密閉空間での感染リスク低減、通勤時間がゼロになることで余裕をもって仕事に取組めるなど好意的にとらえる向きもあるようです。

リモートワークというオフィスに通勤しない働き方も新しい生活様式であり、およそ6割のリモートワーク経験者がこれからもリモートワークを続けたいというアンケート結果もあるようです。

東京一極集中の崩壊?

都市部ということで東京を例にとってみると、コロナ前は人が多く集まる東京に本社機能があるということはステータスであり、また集住人口の多さによって、サービス業をはじめとする、様ざまな業種が人口メリットを享受できていました。

また、人口が多いということはそこに来る人の数を計算に入れることができるため、いわゆる環境立地型ビジネスが成立していました。

しかし通勤による過密、過剰な人口を前提とした都市構造が密状態を避けられないためリスクが目立つようになったのは皆さんもご存じのとおりです。

私の知り合いの企業で東京港区表参道にある会社などは、コロナ以前にリモートワークを推進しようと考えた事があったらしいのですが、大多数のスタッフの反対に遭いとん挫していたそうです。

ところが、このコロナ禍によってやらざるを得ない状況になりました。

いざやってみると、リモートワークを経験したスタッフのほとんどがこれからもリモートワークを継続したいということになり、表参道に4フロア借りていたオフィスが2フロアで済むようになり家賃の大幅な圧縮に成功したといいます。

本社機能の分散化による新しい事業組織の構築と家賃削減対策を行っている企業は他にもたくさんあり、大企業では富士通をはじめ中小企業もこの流れは加速していくものと考えられます。

また「ワーケーション」という造語で呼ばれる、余暇を愉しみながら仕事をする新しいライフスタイルも政府を中心に提唱され始めました。

ADDressという会社は、サブスクリプションで全国にある自社施設に滞在できる仕組みを構築しており、定住せずに自分の好きなところで仕事をする、老後を過ごす、週末は別荘で家族と過ごすなどのサービスを展開しています。

自分の好きな場所で仕事をするという、誰もがあこがれるライフスタイルがある意味コロナによって後押しされつつあるともいえるのです。

もちろんリモートワークができない業種、例えば接客業、製造業、機器のメンテナンスなどの業務は今後も出社して継続されると思いますが、製造業などはもともと地代家賃が安い地方で行うことが多く、仮にこのままリモートワークが進めば、治療院などの接客業も人の多さというメリットが享受しにくくなるため、都市部では固定費の高さがデメリットにもなり得ます。

そうなると、リモートワーカーが移住する環境の良い地方、土日を家族で過ごしたい観光地など、競争の激化を避けて地方への移転という選択肢も現実的になってくるのではないでしょうか。

きちんとした調査をしたわけではないのですが、複数の治療院の先生からヒアリングをしたところ、関東地域での来院数はおおむね40〜50%減。その他、京都市や大阪市のような政令指定都市でも、患者数の高い減少傾向が見られました。

一方で地方の先生のお話ですと、悪い院で20%減、ほとんどの院はそれ以下で収まっているような状況のようでした。

地方で休業された治療院では、その間売上減少がありましたが、再開後すぐに顔なじみの患者さんが来院されるようになったとのことでした。

そうしたことと関連したものか、関東を中心とする都心部での倒産件数に比べ、地方での倒産件数は現在のところ、微々たるもののようです。

こうした現象の要因として考えられるのは、ずばり損益分岐点の低さです。

● 郊外は、都心や市街地に比べて固定費の大半を占める地代家賃が低く赤字幅が少なかったこと。(国からの補助金は都市部と変わらない)

● 人件費についても比較的やすく、オーナーが一人でやっている、家族経営のところも多い。

● 地域に根差すというテーマと、固定客(ファン)が多くついていたことで、収束後もすぐに売り上げが戻った。

今後のサービス業においてはいかに損益分岐点を下げるか?が継続のカギとなります。当たり前ですが、もともとの都心と比べると圧倒的に低い家賃であった地方や郊外の院の倒産件数が少ないのも頷けます。

いかがでしたか?リモートワークやワーケーションがこれから定着していくことで、立地に依存するビジネスモデルは立ち行かなくなりそうですね?次回は、環境立地型ビジネスモデルと、固定客を作るビジネスモデルを京都らしく一見さんお断りを交えて解説したいと思います。

治療院や高齢者福祉施設でのお困りごとや、機器の導入に関するご相談など、弊社へのお問い合わせは下のボタンからお気軽にどうぞ。