この記事では、ドロップの構造などからどうやって自分に最適なトムソンベッドを選ぶのかを解説していきます。

構造はどう違うの?

いきなり結論から申し上げますと、現存するドロップ機構は2種類しかありません。そしてロイド社が新しくドロップシステムを考案するまでずっとその1つの方法だけでした。

ピストン方式のドロップ機構部(ツゥーリ社)

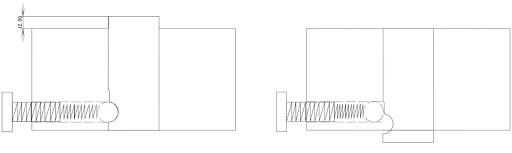

ピストン方式は一般的に図のように半球形の切込みが入ったピストン、ボールベアリング、スプリングとスプリングをボールベアリングに押し付けるねじ込み式のテンション調整ロッドで構成されます。左がドロップが上がった状態で、この状態でスラストを加えるとボールベアリングがくぼみから外れて、ドロップが落ちる仕組みです。

各メーカーで、ピストンの形状や材質、大きさを変えることでドロップのフィーリングが異なります。構造上、ピストンを重く、大きくすることで速度の速いドロップが可能ですが、1軸で支える構造のため弱点もあります。

回転を抑えるバランサーやピストンを鍵型にするなどしないとクッションが回転してしまいます。しかしドロップを落とす際にこれが抵抗になるため、各メーカーごとに工夫が凝らしています。

また1軸で注意しなければならない事例にドロップが落ちてくれないことが挙げられます。

トムソンベッドで一番多いヒヤリハットの事例ですが、偏荷重(へんかじゅう)とよばれるクッションの片側に極端に荷重がかかるとたわみがでてしまい落ちないことがあります。これは、クッションの端でドロップをする際(肩や四肢のドロップなど)は偏荷重がかからないように注意が必要です。偏荷重がかからないようにクッション幅を狭くする(広くできない)機種もあります。

ピストン方式はメンテナンスを怠るとドロップの落ちが極端に悪くなることがあります。これは円形のピストンについているグリスが硬化して抵抗になるためで、定期的なメンテナンスをしないと最初の性能が維持できません。

Tウェッジ方式(ロイド社)

Tウェッジ方式は2005年頃に開発された、ロイド社が特許を取得しているドロップ機構部で、現在すべてのロイド社製ベッドに採用されています。(一部オプションを使用しているベッドを除く)

Tウェッジ方式は写真のようにT型のプレートをベアリング4つで挟み込む形をとっています。必ずベアリングがプレートに触れているため抵抗がありますが、(実際はベアリングの回転性能が良いためほとんど抵抗はありません)偏荷重がかかった状態でもドロップがきちんと落ちるのが特徴です。

このため、ロイド社のベッドはほかのトムソンベッドに比べてクッション幅を広く作れるのが特徴です。うつ伏せや仰向けで施術をするのに最適なクッション幅が作れます。

また、ドロップの落ちはベアリングの回転性能に依存しているため、長期間使用しても使用感が変わらないというメリットがあります。また密閉されていない構造なので外部からのアクセスも良く、メンテナンス性が良いのも特徴です。

では簡単におさらいしてみましょう。

ピストン方式

メリット

- ドロップの落ちが速い(メーカーによる)

- 50年以上熟成されたシステムにより安定感がある。

デメリット

- ピストンが回転するため、バランサー等が必要。(抵抗になる)

- 偏荷重に弱くクッション幅が狭い。(仰向けには不向き)

- 定期的にメンテナンスしないとドロップの落ちが悪くなる。

Tウェッジ方式

メリット

- 偏荷重に強くクッション幅を広くできるため、患者さんの快適性も維持できる。

- ベアリングを使用してるため、長期間、安定したドロップの落ちが維持できる。

- オープン構造のためメンテナンス性が高い。

デメリット

- ベアリングが常に触れているので、抵抗が発生する(ゼニス社のモデルよりドロップの速度は少し遅い)

- ドロップ100万回で部品の寿命を迎えるため定期的な部品交換が必要。

野球で例えるならピストン方式は木製のバット、Tウェッジは金属バットのような感じですね。

いかがでしたか?各メーカーによってドロップの方式にも違いがあり、性能やメンテナンス性にも違いがあります。ご自身の施術スタイルに合わせて最適なトムソンベッドを選んでください。

でもたくさんあるトムソンベッドの中からどれがいい瓦らないという方は、ぜひ弊社スタッフにご相談ください。

お問合せ、ご質問などはこちらのお問い合わせフォームからどうぞ!